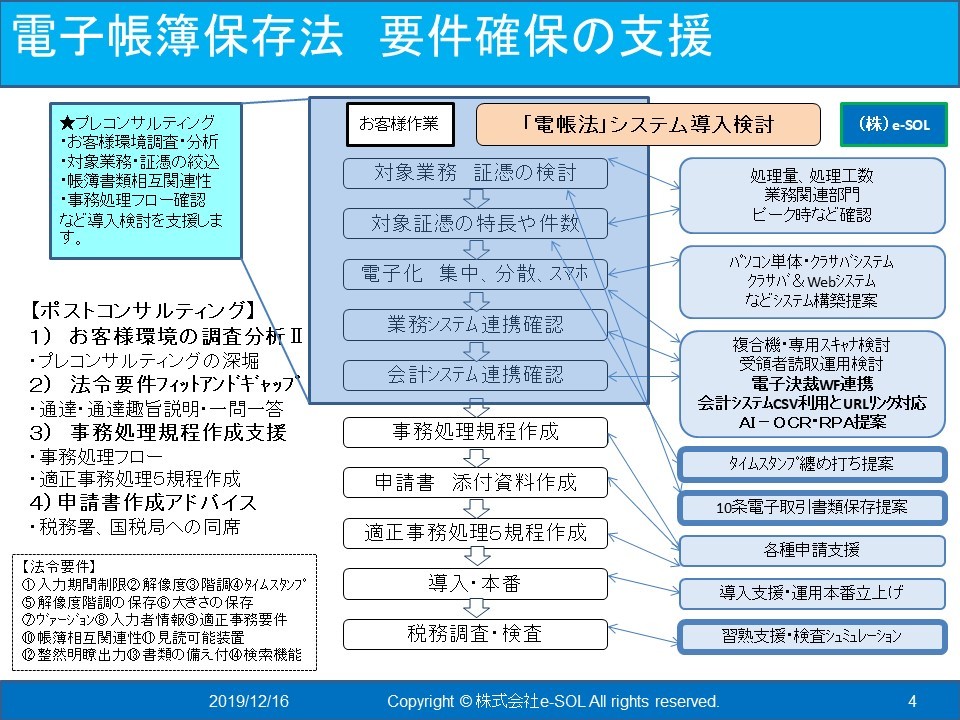

電帳法のセミナーに参加しても自社導入の検討方法が判らない

電子帳簿保存法の法令要件や通達や一問一答などの解説セミナーを受けても、自社の証憑に照らして、どう判断すれば良いかが判らないようです。

例えば

1 対象の債権・債務・経費の各証憑で経理が紙保存している物の保管上の手間と電帳法対応した時の負担増加やメリットのイメージが湧かない

2 請求書で、受領した請求書と発行控えの請求書の扱いが良くわからない

3 立替払いの領収書やレシートの電帳法対応が判らない

4 タイムスタンプってなに?

5 どうしていろいろな項目で検索できないとならないの?

6 請求書の仕訳処理で振替伝票入力しているるが、伝票の扱いはづなるのか?

7 契約書の電帳法対応して、紙契約書を廃棄して大丈夫なのか?

8 電子の請求書などを受け取って紙に印刷して保管しているが、電子のまま保存して良いのか?

など沢山の疑問があり、セミナーでは自社の状況に踏み込んだ話ではないので、モヤモヤ感が大きいようです。

そんな モヤモヤ に ズバリ お答えするのが 手前味噌な話ですが 筆者のコンサルティング力となります。

筆者の強みは

1 10年以上電帳法を経験している

2 電帳法の申請件数は50件を超えている(2020年10月時点)

3 債権・債務・経費処理の実務が判る(筆者自身の経営している企業の帳簿を付けて、決算経験があるから)

4 複合機の課題や専用スキャナの知識に加えて、OCRやAI-OCRの設定経験があるから

5 「行政書士」として法令の読込の基礎力があるから

などなど・・

さあ、モヤモヤ感が有ったり、現状のコンサルに不安な方は、是非ともお問い合わせください。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。

特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。